中学生と保護者の皆さまへ。高校入試や学校生活で気になる「内申」と「観点別評価」。いま、全国の先生方からは「評価の公平性をどう守るか」という率直な声が上がっています。本記事では、公表された教員アンケートの要点をやさしく整理し、家庭・学校それぞれが今日からできる具体策をお伝えします。

学校法人河合塾が、高校・中等教育学校の教員158名を対象に「観点別学習状況の評価(観点別評価)」に関するアンケート(実施期間:2025年7月25日〜8月8日)を行い、結果を公開しました。主なポイントは以下のとおりです。

- 9割の教員が観点別評価に「課題を感じる」と回答。

- 約8割(83%)が、次期学習指導要領の方向性である「主体的に学習に取り組む態度を評定に直接反映させない」見直しに賛成。

- 賛成理由の中心は「客観的に数値化しにくい」「学校間で基準の統一が難しい」「教員の負担が大きい」。

- 一方、反対意見では「主体性の育成は重要」「評価指標の改善を続けるべき」といった声も。

出典:8割の高校教員が『観点別評価の見直しに賛成』 河合塾、観点別評価に関する高校教員アンケート結果を公開

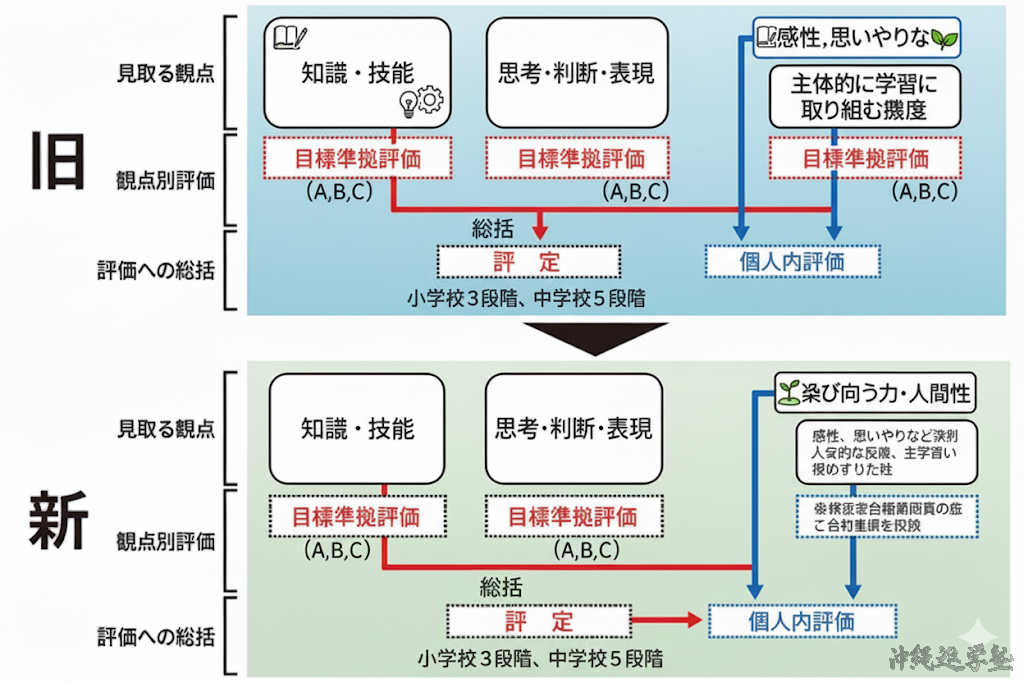

まず「内申」とは、定期テストの点数だけでなく、提出物・授業への参加・日常の学習態度なども含めて先生が総合的に評価した成績のことです。現行の観点別評価では、主に次の観点が使われます。

- 知識・技能:覚えたこと・できること。

- 思考・判断・表現:考え方や説明の仕方。

- 主体的に学習に取り組む態度:学びに向かう姿勢(注:次期学習指導要領では「評定に直接反映しない」方向が示されています)。

このうち最後の「主体的態度」は、観点として大切ではあるものの、数値化の難しさや学校・個人間のばらつきが課題として挙がってきました。今回のアンケート結果は、まさに現場の実感を映しています。

筆者の個人的な意見としては、評価が「何をどれくらい見ているのか」が見えにくいと、生徒も保護者も努力の方向を定めづらくなります。例えば、授業で手を挙げて発表しないと「主体的ではない」のでしょうか? 実際には、静かにノートを取り集中して学ぶことや、予習・復習で理解を深めることも立派な主体性です。さらに、授業準備を手伝う・友達に説明するなどの行動も「学びに向かう力」の一部だと考えられます。

こうしたさまざまな主体性を、誰にとってもわかる形で「見える化」できると、不安は和らぎます。

保護者の方からよく聞くのが「努力しているなら全員5でもいいのでは?」という問いです。制度上の現実として、高校入試で内申が用いられている地域では、成績の分布が選抜の基礎になります。もし全員が「5」だと、選抜が機能しにくくなるため、学校は相対的な分布を意識せざるを得ません。

一方で、筆者の個人的な意見としては、入試の活用方法を見直し(例:内申を重視する高校/重視しない高校を選べるなど)、学び本来の評価をより自由にできる余地をつくることも、長期的には検討の価値があると考えています。

学力テストでは測りにくい力は、たしかに存在します。スポーツ・芸術・ボランティアなどに継続して取り組む姿は、人間的な成長や努力の証です。実際、スポーツや芸術に強みを持つ公立高校もあり、多様な選抜が広がれば、子どもたちは自分の得意をより伸ばしやすくなります。

人が人を評価すると、主観が入りやすいのは避けられません。だからこそ、見える化と合意された基準が大切です。以下は、そのための具体策です。

- ルーブリック(評価基準表)の共有:予習・復習・提出物・発表など、各行動に対して到達度の目安を明記する。

- カウントできる行動の数値化:発表回数、提出期限の遵守、ノートの完成度など、記録可能な指標を増やす。

- ICTの活用:提出物のタイムスタンプ、クイズの正答率、学習時間ログなど、客観データで裏づける。

- ポートフォリオ:生徒自身が成果物をまとめ、成長のプロセスを見える形に。

これらは「先生に気に入られるかどうか」から視線を外し、努力と成果のプロセスに光を当てる方法です。

アンケートでは、「主体的に学習に取り組む態度」を評定に直接反映しない方向に賛同が集まりました。これは、公平性の確保と教員負担の軽減を意識した現実的な判断です。ただし、主体性の育成そのものが不要になるわけではありません。評価の扱いが変わっても、学校・家庭での育成は継続が必要です。

- 学習ログ:いつ・何を・どれくらい学んだかを簡単に記録。週1回、親子で振り返る。

- 提出物カレンダー:締切と下書き日を家族カレンダーに。期日を守る習慣は評価に直結しやすい。

- ミニ・ポートフォリオ:ノート写真・テストのやり直し・小さな発見を1冊(または1フォルダ)に。

これらは成績のためだけでなく、自己管理力と成功体験を積み上げる基礎になります。

- 評価観点ごとのルーブリック公開(学年だより・校内サイト):生徒が自分で到達度を判定できる書式が理想。

- 「数えられる指標」比率の明記:発表回数・期限厳守・クイズ正答率など、客観データの割合を示す。

- 学期中の中間フィードバック:期末だけでなく途中で修正チャンスを作る。

- 記録のDX:簡易フォーム・LMS活用で、先生の記録負担を増やさず見える化。

- 観点別評価:科目ごとの学びを複数の観点で見る評価方式。主に「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」。

- ルーブリック:評価基準表。到達度の段階(例:A/B/C)と、その基準を具体的に示したもの。

- ポートフォリオ:学習成果物のまとめ。提出物、レポート、写真、振り返りメモなど。

今回の教員アンケートは、公平性の担保(数値化・基準統一・業務負担の現実)と、多様性の尊重(主体性の育成や個々の強みの評価)をどう両立するかという、大きな問いを投げかけました。評定への反映は見直される方向でも、主体性を育てる教育の価値は揺らぎません。むしろ、評価の透明性と客観データの活用を組み合わせることで、静かな努力も確実に届く評価へ近づけるはずです。

内申や観点別評価の仕組みは、今後も改善が続きます。けれど、努力の価値は不変です。家庭では「学習ログ・提出管理・やり直し」の三点を、学校では「ルーブリックの公開・数えられる指標の導入・途中フィードバック」の三点を。それぞれの場でできる小さな見直しが、子どもたちの学びを公正に後押しします。

評価の“見える化”は、不安を減らし、やる気を増やすための合言葉です。今日からできる一歩を、一緒に始めていきましょう。

出典(再掲):8割の高校教員が『観点別評価の見直しに賛成』 河合塾、観点別評価に関する高校教員アンケート結果を公開(学校法人河合塾)

※本記事の制度解説は公開情報に基づく一般的な説明です。地域や学校で運用が異なる場合があります。最新の評価基準は、在籍校の配布資料や学校サイトでご確認ください。

この記事へのコメントはありません。