動画ダイジェスト

■参考記事の要約

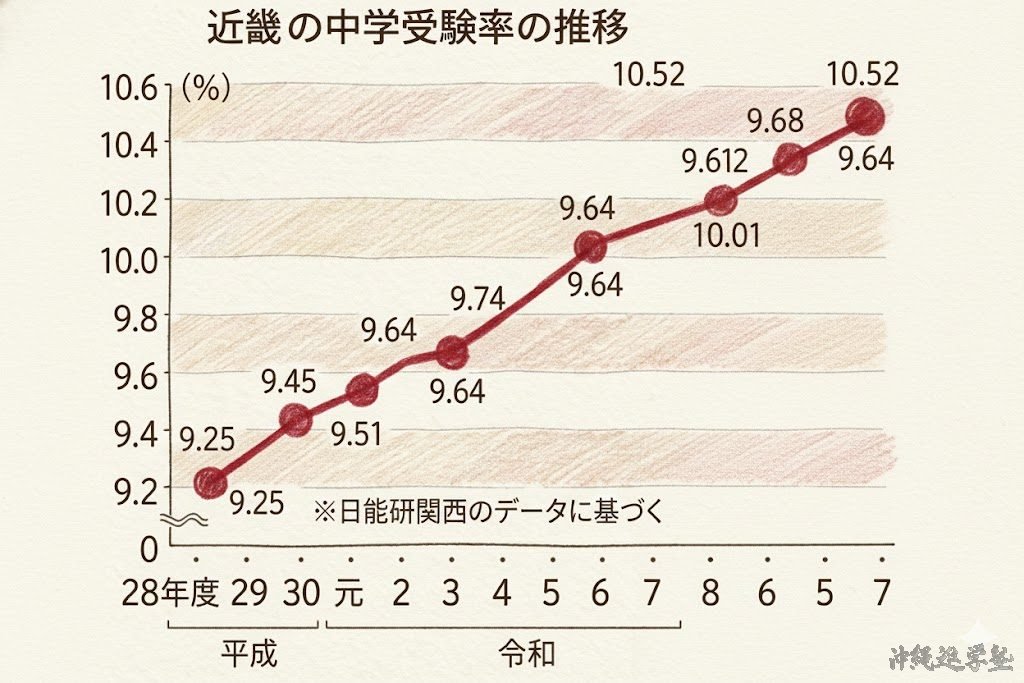

近畿地方では中学受験が急速に一般化し、2026年度入試の受験率が過去最高を更新する見通しとなっています(出典:Yahoo!ニュース)。

主なポイントは以下の通りです。

- 近畿圏の中学受験率は約10%(=10人に1人)。3年連続で過去最高。

- 従来の「ガチ受験層」に加え、これまで受験を想定していなかったライト層が増加。

- 大阪府の高校授業料完全無償化により、私立高校人気→中学受験人気へ波及。

- 私立中はオンライン授業・キャリア教育・海外研修など教育内容が充実。

- 大学入試改革(総合型選抜など)に対応するため、私立中高一貫校を選ぶ家庭が増えている。

参考記事:高校無償化で関西の中学受験が活況

■沖縄も“静かな中学受験ブーム”が始まっている

近畿の変化は沖縄の教育にとっても重要なヒントになります。教育の潮流は数年遅れて地方へ波及することが多く、沖縄もまさにその入口にいます。

個人的な意見としては、沖縄の中学受験は次の理由で確実に加熱しているように見えます。

●1. 沖縄でも中学受験のレベルが上昇している

開邦中学校・球陽中学校といった公立中高一貫校が誕生し、さらに大手進学塾・日能研の進出もあり、沖縄では中学受験の裾野が広がっています。

- 受験人口の増加

- 受験レベルの上昇

- 保護者が得る情報量が増加(SNS・YouTube・ブログ)

近畿で「ライト層」が増えたように、沖縄でも同じ現象が起きる可能性が高いです。

●2. 公立中学校の改革が、進学を考える家庭に影響している

個人的な意見としては、沖縄の公立中学校が行う一部改革は、保護者の判断に確実に影響を与えています。

例:鏡原中学校の大きな制度変更

- 定期テストの廃止

- 担任制の廃止

- 学習面の評価の不透明化

これは働き方改革の一環であり、否定すべきものではありません。しかし「学習」という観点だけを切り取ると、公立の環境に不安を抱く家庭が出てくるのは自然です。

●3. 「私立至上主義」ではない。でも、環境差は事実として存在する

本記事は私立教育を過度に推すものではありません。ただし環境の差が学力に影響するのは、全国データを見ても明らかです。

中高一貫校が大学受験に有利な理由:

- 高2で大学入試範囲が終了 → 高3は丸ごと受験演習

- 受験に使える時間が圧倒的に長い

一方で、公立高校では数学Ⅲが高3の10月に終わることが珍しくありません。すると、実質的な受験準備期間は半年を切ります。

この「積み上げられる時間の差」は大きく、保護者が中高一貫校を選ぶ理由の1つになっています。

■なぜ今、中学受験が“ライト層”まで広がるのか

1)高校授業料無償化の影響

大阪では私立高校も授業料無償化対象となり、私立人気が急上昇。中高一貫校の魅力が高まり、中学受験へも影響が波及しました。

沖縄でも同様の政策が検討される可能性があり、教育選択の幅は確実に広がります。

2)公立中の体制改革で「学習の地盤」が読みづらい時代

近畿ではコロナ禍で公立のオンライン対応が遅れ、私立が迅速に対応したことが保護者の判断に影響しました。

沖縄でも、公立の大きな制度変更が続いたことで、保護者が「この先の学力評価の仕組みはどうなるの?」と不安を抱く局面が増えています。

3)偏差値は“能力”ではなく“環境の指標”

偏差値は子どもの能力を決めつけるものではなく、「その学校に通う生徒の学習習慣・学力層」を示す指標です。

- 偏差値60:努力してきた子が集まるので話が合いやすい

- 公立中:学力の振れ幅が大きく、学環境が一定しにくい

公立で「浮いてしまう」子が私立では「普通」になるケースもあります。環境の相性をどう考えるかは、保護者の大事な判断材料です。

■中学生・保護者に伝えたい学校選びの視点

◆1. 「公立 or 私立」ではなく「子どもとの相性」で見る

大人数が合う子、面倒見の良さが必要な子、進度の速い学校が向く子など、最適な学校は一人ひとり違います。

ただし、大学入試改革で探究・プレゼン・職業教育が重視される中、私立中高一貫校の教育方針は相性が良い家庭が増えると考えられます。

◆2. 高校受験がない中高一貫校の圧倒的メリット

「高2までに受験範囲が終了 → 高3は受験専用期間」という全国標準の流れは、沖縄の開邦中・球陽中でも有効に働いています。

大学受験に必要な時間を確保できることは、子どもの選択肢を広げる大きなアドバンテージです。

◆3. 公立中を選ぶ場合は「家庭学習」が必須に

公立中のテスト廃止・担任制廃止など、学校の制度が大きく変わる中で、「学校に任せておけば大丈夫」という時代ではなくなりました。

家庭学習・塾・補助教材など、子どもの学習到達度を見える化する仕組みが今後ますます必要になります。

■沖縄の教育は今、大きな分岐点に立っている

近畿の変化は、沖縄の未来の教育の“予告編”のようなものです。公立中の体制変化、私立の魅力向上、中高一貫校の学習優位性、家庭の情報量…。

これらが重なることで、沖縄の中学受験は今後さらに注目度が上がるでしょう。

教育は子どもの未来をつくり、その選択を支えるのは保護者です。本記事が、沖縄の中学生と保護者の皆さまの判断材料になれば幸いです。

比嘉 大(ひが たけし)

沖縄県を拠点に、中学受験・高校受験に関する情報発信を行う教育インフルエンサー。

講師歴20年以上。学習塾の運営のほか、調剤薬局、ウェブ制作会社、ウェブ新聞「泡盛新聞」の経営など、25歳で起業して以来、自社7社・間接経営補助10社を展開。

「教育が沖縄を活性化させる」という志を持ち、地域学力や家庭教育の課題について積極的に発言している。

高校無償化による沖縄への影響、とても参考になりました。ありがとうございます。公立中学校における働き方改革がすすむ労働環境改善の裏側で、子どもたちの学力向上、やる気創出などにおいて大きな懸念があることに賛同します。よくいわれる沖縄の子どもたちの学力が全国と比較して低いとされる原因として、決して沖縄の子どもたちの能力が低いのではなく学習環境面なども影響しているという事実があり、今後、その影響がさらに広がることになります。比嘉様の教育関連の配信によって、沖縄の教育環境がよりよくなっていくことにつながることを期待しています。

金城さん、温かいコメントをお寄せいただきありがとうございます。高校無償化の影響や、公立中学校の働き方改革に伴う教育現場への懸念点について、真剣に受け止め共感していただけたことを大変心強く感じています。また、沖縄の子どもたちの学力が「能力」ではなく「環境」によって左右されているという点に触れてくださったこと、そしてその問題がさらに広がり得るという視点を共有していただけたことに、深く感謝いたします。私の発信が、沖縄の教育環境を少しでも良い方向へ進めるきっかけになると期待してくださったこと、本当に励みになります。これからも、現場で起きていることや改善のヒントを発信し続けていきたいと思います。改めて、丁寧なコメントをありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。