冒頭:教育業界の異変

いま、教育の現場で静かな異変が起きています。

全国では学習塾の倒産が過去最多ペースで進む一方、大学進学を目指す生徒の数は過去最高を記録しています。

子どもの数は減っているのに、進学熱は冷めない――この矛盾の中で、塾業界は大きな転換点を迎えています。

ここでは、最新データをもとに業界の現状を整理し、沖縄で塾を運営する立場から見える「生き残る塾の条件」を考えてみます。

事実編:塾倒産と大学進学率の現状

学習塾の倒産は過去最多ペース

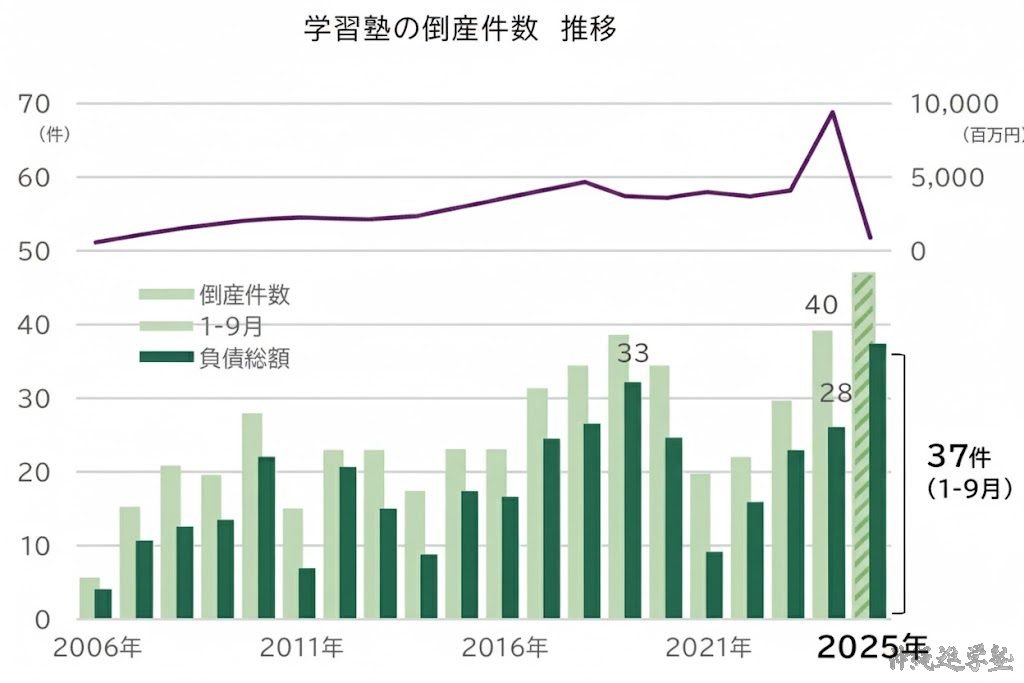

帝国データバンクの調査(PR TIMES, 2025年10月)によると、2025年1月〜9月に発生した学習塾の倒産件数は37件。

同期間としては過去最多で、このまま進めば通年で50件前後に達すると予測されています。

倒産の大半(35件)は1億円未満の小規模塾で、特に東京都・大阪府など都市部の中小塾が急増しています。

背景には、少子化による生徒数の減少と競争の激化があります。オンライン授業やアプリ型学習サービスが広がる中、既存塾が設備投資を強いられ、借入金が膨らんで経営が行き詰まるケースも増えています。

出典:帝国データバンク「学習塾の倒産動向」(PR TIMES)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001166.000043465.html

大学生数は過去最多、受験生も増加傾向

一方で、旺文社教育情報センターの分析(ReseEd, 2025年10月)によると、2025年の大学生数は264.6万人で過去最多を更新。

高校生の現役志願率も上昇を続け、2026年の大学受験生数は68.2万人(前年比+1.6%)と予測されています。

つまり、子どもの数は減っていても、「大学には行きたい」と考える高校生は増えているのです。

出典:旺文社教育情報センター「大学生が過去最多、2026年の受験生68.2万人と予測」(ReseEd)

https://reseed.resemom.jp/article/2025/10/06/11846.html

考察編①:都市部と地方の格差と原因

都市部では、競合がひしめき合い、生徒獲得競争が極めて厳しくなっています。

家賃や人件費が高い上に、オンライン塾の台頭で「距離の壁」がなくなったことで、価格競争と差別化競争の両方にさらされているのです。

一方、地方では状況が異なります。地域密着で長年信頼を積み重ねてきた塾は、派手な広告がなくても口コミで生徒が集まる傾向にあります。

「身の丈経営」ができる分、経営の持続力もある。帝国データバンクも「地方塾は地域基盤を生かし、安定を維持するケースが多い」と指摘しています。

つまり、“都市部=スピード競争”、 “地方=信頼競争”。この構造の違いが、倒産率にもはっきり表れています。

考察編②:講師力と地域信頼が生き残りの鍵

私(比嘉)の個人的な意見としては、学習塾において最も重要なのは「人」、つまり講師の魅力です。

AI教材や映像授業がいくら発達しても、生徒が「この先生のもとで学びたい」と思えなければ継続しません。

学力を上げるのは“指導法”ではなく、“人の情熱”です。

地域の中で信頼される講師がいれば、生徒と家庭のつながりが深まり、卒業後も続く「教育の縁」が生まれます。

倒産する塾の多くは、経営的な問題以前に講師の入れ替わりが激しい傾向があるとも言われています。

沖縄進学塾が目指しているのは、まさにこの「講師で選ばれる塾」です。

実例:沖縄で見た塾の興亡史

約20年前、私が新卒で神奈川県の中萬学院に配属された当時、その塾は50校を展開する大手でした。

しかし、数年後には静岡の大手「さなる」に買収されました。

「これほどの規模でも時代の波にのまれるのか」と強い衝撃を受けたことを覚えています。

そして、沖縄に戻ってからも似た光景を見ました。かつて人気を誇った地域塾が、塾長の引退や後継者不足で閉鎖する一方、地道に地域と向き合う塾は今も続いている。

ウェブサイトすら持たないのに、口コミだけで生徒が集まる。これはまさに、地域の信頼が最大のブランドである証拠です。

比較表:塾タイプ別特徴と選び方

| 塾タイプ | 主目的 | 特徴 | 向いている生徒 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 入試特化型(例:沖縄進学塾) | 高校・中学受験対策 | 思考力・戦略重視、過去問分析 | 偏差値60以上の上位校を目指す生徒 | 定期テスト対策は少なめ |

| 補習型 | 学校授業の理解 | 定期テスト・内申対策中心 | 学校成績を安定させたい生徒 | 応用・発展問題が少ない |

| 学童・自習支援型 | 学習習慣の定着 | 放課後居場所・軽学習 | 小学生や低学力層 | 学力伸長には限界がある |

選び方のポイント:

① 目的を明確に(「成績維持」か「偏差値アップ」か)

② 実績を“単年度”で見る(5年合算は水増しの可能性)

③ 偏差値60以上の合格割合が高い塾は指導力が高い傾向

④ 「通っている生徒層」を観察する(学習意欲の高低を判断)

まとめ:目的に合わせた塾選びの重要性

塾を選ぶときに大切なのは、「どの塾がいいか」ではなく、「自分の目的に合うか」です。

たとえば、現在偏差値50前後で「那覇西・小禄」を目指すなら補習型でも十分対応可能です。

しかし、「那覇」「那覇国際」「球陽」など偏差値60以上の高校を狙うなら、入試特化型の塾でなければ限界があります。

また、私立高校の授業料無償化が進むことで、上位層の競争は今後さらに激化する見込みです。

学校数が減る中で競争倍率が上がる時代――塾にはより高度な入試分析力と戦略設計力が求められます。

柔軟に変化に対応できる塾こそが、淘汰の波に負けない「生き残る塾」と言えるでしょう。

沖縄進学塾の立ち位置とメッセージ

沖縄進学塾は、「高校入試に特化した少数精鋭型の塾」です。

定期テスト順位よりも、志望校合格と偏差値向上に軸を置いています。

だからこそ、すべての生徒に合う塾ではありません。

けれども、「本気で変わりたい」「目標を叶えたい」と願う生徒にとっては、最適な環境が整っています。

私たちは、受験特化型でありながらも、時代の変化に柔軟に対応していきます。

2026年度からは中学受験コースも始動予定。

これからも地域の子どもたちが“本気になれる場所”として、教育の現場を支えていきます。

執筆者情報

執筆者:比嘉 大(ひが たけし)

沖縄県を拠点に、中学受験・高校受験に関する情報発信を行う教育インフルエンサー。

学習塾の運営のほか、調剤薬局、ウェブ制作会社、ウェブ新聞「泡盛新聞」の経営など、25歳で起業して以来、自社7社・間接経営補助10社を展開。

「教育が沖縄を活性化させる」という志を持ち、地域学力や家庭教育の課題について積極的に発言している。

この記事へのコメントはありません。