子どもが「話が合わない」と言ったとき

「なんかあの子と話が合わないんだよね」

「なんかあの子と話が合わないんだよね」

中学生の子どもが、ふとそんな言葉をこぼすことがあります。

それは、ただの相性の問題でしょうか? それとも、勉強の得意・不得意? 年齢差?

実はそこには、「心の距離」や「考え方のすれ違い」が潜んでいることがあります。

そして、そのすれ違いが積み重なると、やがて“孤独”という目に見えない壁をつくってしまうのです。

20代の若者が抱える「孤独」は他人事ではない

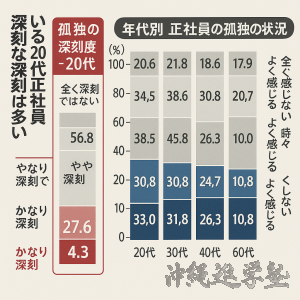

最近、社会人になったばかりの20代の若者たちが、深刻な孤独に悩んでいるというニュースが話題になりました。

最近、社会人になったばかりの20代の若者たちが、深刻な孤独に悩んでいるというニュースが話題になりました。

ある調査では、20代の約半数が「職場で孤独を感じている」と答え、そのうち3人に1人は「深刻な孤独」を抱えているとのこと。

驚くべきことに、その影響は「1日15本の喫煙」に匹敵するほど健康に悪いとされています。

けれど、この問題は大人の世界だけに起きているわけではありません。

SNSの普及や学力差、コミュニケーションの苦手意識などによって、今や中学生の世界にも、静かに孤独は広がっているのです。

「つながってるのに、ひとり」

今の子どもたちは、LINEやインスタ、YouTubeなど、いつでも誰かと“つながれる”時代を生きています。

でも、それは本当の意味で「つながっている」と言えるのでしょうか?

例えば、グループLINEでうまく返事ができなかったことを気にして、翌日学校で誰にも話しかけられなかった子。

Instagramのストーリーを見て、「あ、自分だけ誘われてないんだ」と気づいた瞬間の胸の痛み。

そうした“表に出ない孤独”を、多くの子どもたちが当たり前のように抱えて生きています。

偏差値が違うと話が合わない?

よく「偏差値が10違うと、話が合わない」と言われます。

確かに、学力の差があると、使う言葉や例え、理解のスピードが違ってくる。

でも、それは単に頭の良し悪しの問題ではありません。

「何を面白いと思うか」

「どこでつまずくか」

「どんな風に考えるか」――

その“抽象的な感覚の違い”が、相手を遠く感じさせてしまうことがあるのです。

教室でぽつんとしていたあの子

ある日、塾の教室で中学2年生の男の子が、一人で黙々とプリントを解いていました。

他の子が休み時間に話している横で、彼はいつも静かに座っている。

ただ、提出されたプリントはどれも丁寧で、正答率も高い。

ある授業で、隣の子がわからない問題を抱えて困っていたとき、彼がポツリと「ここはこう考えると解けるよ」と言いました。

そこから小さな会話が生まれ、次の週には二人で並んで問題に取り組んでいました。

彼の中で何かが変わったのか、次第に表情も柔らかくなっていきました。

それは、「誰かと一緒にいる時間」が、彼の心を少しだけほぐしていった瞬間だったのだと思います。

塾は「孤独を解決する場所」ではない。でも――

塾に来たからといって、孤独がすぐになくなるわけではありません。

でも、同じ目標に向かって誰かと並んで問題に取り組む時間。

「これ、どうやって解いたの?」と声をかける勇気。

先生の何気ない一言に、少しホッとする感覚。

そうした積み重ねの中で、少しずつ「一人じゃないかも」と思える瞬間が育っていくのです。

そしてその経験は、やがて“人とつながる力”として、心の中に根を張っていきます。

勉強とは、じつは“自分と向き合う力”を育てること

勉強は、単なる知識の詰め込みではありません。

「なんで間違えたんだろう?」

「どうしてここが分からなかったんだろう?」

そんな問いを自分自身に投げかけ、答えを探し、納得する――

それは、自分とじっくり向き合う大切な時間です。

そして、自分と向き合える人は、他人の心の動きにも敏感になります。

「この子、今日ちょっと元気ないな」

「今の発言、傷ついたかもしれないな」

そうした“気づく力”は、まさにこれからの時代を生き抜く力です。

人は、人の中で育つ

塾で見ていても、「仲のいい学年は、なぜか成績が伸びる」という不思議な現象があります。

競争が激しいとされる受験の世界で、なぜでしょうか?

理由はとてもシンプルです。

教え合うと、自分の理解が深まる。

支え合うと、心が安定し、集中できる。

一緒に頑張れる仲間がいると、最後まで走り抜けられる。

人との関わりは、学力を押し上げる「見えない土台」なのです。

保護者の皆さまへ:問いかけを変えてみませんか?

お子さんが帰宅したとき、

「今日、何点取ったの?」ではなく、

「今日、誰と話した?」と聞いてみてください。

あるいは、お弁当にちょっとしたメモを入れてみる。

塾の帰り道に「疲れてない?」と一言かけてみる。

それだけで、子どもは「見てもらえている」と感じるものです。

そして、その実感こそが、孤独に立ち向かう力の土台になるのです。

子どもたちへ:その頑張り、ちゃんと誰かが見てるよ

塾で静かに問題を解いている時間。

少し緊張しながら「分かりません」と手を挙げた瞬間。

周りと比べて不安になりながらも、プリントに向き合い続ける日々。

もしかしたら誰にも気づかれないまま終わるように感じるかもしれません。

でも、先生はちゃんと見ています。

隣の誰かも、気づいていないようで、あなたのことをちゃんと見ています。

「自分って、いてもいなくても同じかも」と思う日もあるかもしれない。

でも、意外と誰かの中に、あなたの存在がそっと残っていたりする。

そんなもんです、世の中って。

最後に:つながりは、与えるものではなく、育てていくもの

孤独を一瞬でなくす方法はありません。

でも、「誰かと一緒に学ぶ」「自分の気持ちを少しだけ出してみる」――

そんな小さな積み重ねが、気づけば心の居場所をつくっていきます。

塾は、勉強をする場所です。

でもその途中で、たまたま隣に座った誰かと笑ったり、

わからないところを聞いてみたり、

「一緒に頑張ろう」と言い合えたりする――

そういう時間が、

結果として、“孤独にならない力”を、少しずつ育てているのかもしれません。

この記事へのコメントはありません。